2025-05-07

【対談】西尾市長と語る「人と社会の関わり・成長」~前編~

大学生協事業連合東海地区は西尾市と事業連携協定を結び、社会体験企画『なりきり公務員プロジェクトin西尾』を実施しました。

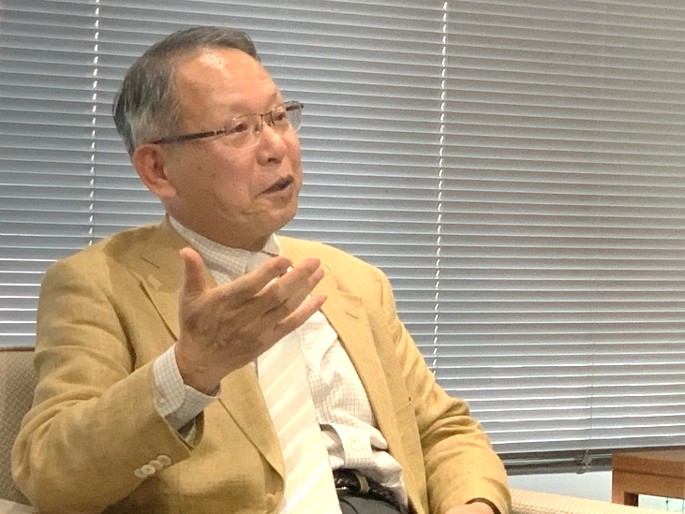

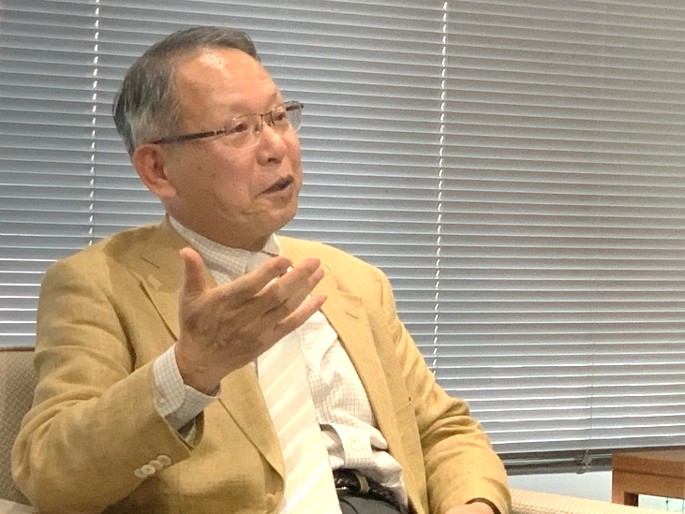

今回は2024年度のプロジェクトを終えて、西尾市の中村健市長と向井清史教授(名古屋市立大学名誉教授/大学生協東海地区運営委員長)がプロジェクトを振り返ります。

左:向井先生/右:中村市長

開催概要はこちら

今回のプロジェクトは3日間のプログラムでした。振り返ってみていかがでしたか?

中村市長(以下:中村)

西尾市には大学がなく、大学生の意見やアイデアを聞く機会が少ない状況にあります。

中村市長

向井

5つの課題毎にグループを組んで各グループに西尾市職員のみなさんがサポートしましたね。参加した大学生達は市職員のみなさんからのアドバイスやサポートを受けながら課題を深めていきました。学生は市職員の皆さんと行動を共にする中で「公務員の視点」や「公務員として働く面白さ」などを肌で感じたと思います。

向井先生は専門分野が地域計画や非営利経済論ということで、今回のプロジェクトのようなフィールドワークを通じて課題解決を行う機会もありますか?

向井

ありますが、1日の調査から解決策を見つけることはちょっと無理ですね(笑)。

向井先生

中村

フィールドワークに参加した市職員からは「大学生と一緒にこの企画を実施することで、私たちも日々行っている業務の課題を改めて突き付けられ、解決に向けてやっていかなくてはという気持ちになった」という声も聴きました。大学生の一生懸命な姿を見ながら、市職員も改めて働く姿勢や公務員として働くうえで大切にしたいことを再確認できた機会となったのではないかと感じます。

向井

プロジェクトではサポートに入っていた西尾市職員のみなさんが輝いていましたが西尾市で働く魅力は何ですか?

中村

ひとつは西尾市というまちが持つ多種多様な側面が働くうえでも魅力だと考えています。

西尾市は製造業が盛んですが、その一方で農業や漁業も盛んです。抹茶やうなぎについては、日本有数の生産量を誇っているまちです。

江戸時代には6万石の城下町として栄えた町でもあり歴史もあります。

西三河というエリアで見ると、全体として自動車産業が盛んですが西尾市には、他の西三河地域に比べると非常に自然が残っていて、海もあれば山もある…という環境です。ですので西尾市職員としての仕事についても多岐に渡ります。抹茶やうなぎを生産している事業者と連携したり、歴史や文化を継承する関係の仕事があったり、環境や自然に関わる部署があったり…と。どの仕事も特徴があるものが多いので、ただその配属先の仕事を頑張るだけではなく、例えば「自然が豊かな西尾市の中で環境を考えながら産業を発展させる」など、多面的に物事を捉えて仕事をします。だからこそこれまでにない付加価値を生み出す等、いわゆる『創造的な仕事』ができるところが面白いと思います。これは西尾市で働くやりがいとして大きなポイントかなと考えます。

また私=市長の立場で申し上げると、若い職員の皆さんの感性を大事にしたい、ということもお伝えしたいです。

西尾市職員のみなさんが直接僕に意見やアイデアをぶつけてもらえるための制度などを整えています。

そのひとつがワクワク西尾創生コンテストです。

ワクワク西尾創生コンテスト

中村

最近では「ビジネスプランコンテスト」の取り組みや「読書通帳」の取り組みなどがワクワク西尾創生コンテストから生まれた事例です。既成概念をこえた施策を実現できるような場を整えています。

向井

「読書通帳」の取り組み、いいですね。最近大学生は本を読まなくなってきているのですが、「動機付け」されているのがとてもいいですね。

私は大学で地域計画を教えていた関係もあって、自治体の方と話をした経験もあります。その中で自治体は昔の意見集約の仕組みが壊れてきている…と感じることが度々ありました。昔は議員さんや区長さんを通じて集約する仕組みが有効でしたが、最近は時代が変化しSNS等で自ら発信する手段が増え、集約することが難しくなりました。いかに市民の生活に対する意見や要望をまとめるか、施策に反映するか苦労されている様子でした。

中村

おっしゃる通りです。以前のような仕組みから変わりつつある中で、今の時代では「何をやる・決める」と同じくらい「どのように合意形成をはかっていくか」「市民の賛同が得られるか」が重要だと感じています。そのためには日頃から市民のみなさんの声を聴き、何を考えているのかということを把握して市政に反映させていくことが要だと考えています。これからのまちづくりに向けて何が必要か、何が課題かということについては、おそらく若い人たちの方が敏感で、現場に近い分、肌で感じ、よく理解していると思います。そういった「若い感性」を「ワクワクする西尾市」実現のために発揮していただきたいと考えています。

市長は公務員から市議会議員を経て市長へとキャリアを歩まれていますね。なぜ公務員の職業を選ばれたのですか?

中村

実は私は弁護士志望でした。大学は法学部へ、西尾市を離れて一人暮らしをして勉強していました。25歳の時に自分の将来を考え、地元に帰って地元のために働こうという選択をしました。

向井

そこから市長になったのは?

中村

8年間西尾市職員をやりました。市民病院に4年間、その後は観光系とか商工系の部署を4年間経験しました。

仕事には満足してたんですよ。

満足はしてたんですけど、西尾市というまちがこれから生き抜いていくという時に、当時は失敗するリスクを組織として取りづらい体質だったと思いますが、「少し保守的だな」という印象と不安がありました。そこから「西尾市は変わらなきゃいけない」という想いが強くなり、「公務員の中でキャリアを積むより、市議会議員で経験を積んで市長になって西尾市を変えていこう」とこの道を進んできました。

※対談後編では大学生の生活・学びの変化を見つめ2人が大学生にエールを送ります

対談後編記事はこちらから

西尾市をもっと知りたい方へ

将来の進路選択に公務員を考えている人への記事はコチラ

大学生協オリジナル公務員講座の情報はコチラ

名古屋大学:名大生のための公務員試験合格対策講座 静岡大学:公務員試験対策講座 三重大学:オリジナル公務員講座 岐阜大学:公務員試験対策学内講座 愛知教育大学:愛教大生のための公務員試験対策講座

上記以外の大学に通学中の方

大学生協オリジナル公務員講座

今回は2024年度のプロジェクトを終えて、西尾市の中村健市長と向井清史教授(名古屋市立大学名誉教授/大学生協東海地区運営委員長)がプロジェクトを振り返ります。

左:向井先生/右:中村市長

開催概要はこちら

プロジェクトを振り返って

向井教授(以下:向井)今回のプロジェクトは3日間のプログラムでした。振り返ってみていかがでしたか?

中村市長(以下:中村)

西尾市には大学がなく、大学生の意見やアイデアを聞く機会が少ない状況にあります。

今回のプロジェクトでは西尾市における5つの課題を設定し、参加した大学生のみなさんはその課題解決に取り組みました。そのプロセスで若者独自の問題意識やアイデアに触れることができ、プロジェクトに参加した市職員も刺激を受けたようです。

向井

5つの課題毎にグループを組んで各グループに西尾市職員のみなさんがサポートしましたね。参加した大学生達は市職員のみなさんからのアドバイスやサポートを受けながら課題を深めていきました。学生は市職員の皆さんと行動を共にする中で「公務員の視点」や「公務員として働く面白さ」などを肌で感じたと思います。

現地訪問から学ぶ大切さ

中村向井先生は専門分野が地域計画や非営利経済論ということで、今回のプロジェクトのようなフィールドワークを通じて課題解決を行う機会もありますか?

向井

ありますが、1日の調査から解決策を見つけることはちょっと無理ですね(笑)。

今回のプロジェクトのフィールドワークについては他者と接することで、自分にない見方を発見することを目的にすればよいでしょう。ただし、発見することで成果があったと考えるのでは後に残りません。何故、自分にその見方が見えなかったのかということを考えて初めて意義があります。

つまり、自分の知識で欠けているところ、思考方法の偏りなどを発見できるところまで思考が及べば現地調査の意味があるでしょう。

つまり、自分の知識で欠けているところ、思考方法の偏りなどを発見できるところまで思考が及べば現地調査の意味があるでしょう。

中村

フィールドワークに参加した市職員からは「大学生と一緒にこの企画を実施することで、私たちも日々行っている業務の課題を改めて突き付けられ、解決に向けてやっていかなくてはという気持ちになった」という声も聴きました。大学生の一生懸命な姿を見ながら、市職員も改めて働く姿勢や公務員として働くうえで大切にしたいことを再確認できた機会となったのではないかと感じます。

西尾市で働く魅力

西尾市の魅力

向井

プロジェクトではサポートに入っていた西尾市職員のみなさんが輝いていましたが西尾市で働く魅力は何ですか?

中村

ひとつは西尾市というまちが持つ多種多様な側面が働くうえでも魅力だと考えています。

西尾市は製造業が盛んですが、その一方で農業や漁業も盛んです。抹茶やうなぎについては、日本有数の生産量を誇っているまちです。

江戸時代には6万石の城下町として栄えた町でもあり歴史もあります。

西三河というエリアで見ると、全体として自動車産業が盛んですが西尾市には、他の西三河地域に比べると非常に自然が残っていて、海もあれば山もある…という環境です。ですので西尾市職員としての仕事についても多岐に渡ります。抹茶やうなぎを生産している事業者と連携したり、歴史や文化を継承する関係の仕事があったり、環境や自然に関わる部署があったり…と。どの仕事も特徴があるものが多いので、ただその配属先の仕事を頑張るだけではなく、例えば「自然が豊かな西尾市の中で環境を考えながら産業を発展させる」など、多面的に物事を捉えて仕事をします。だからこそこれまでにない付加価値を生み出す等、いわゆる『創造的な仕事』ができるところが面白いと思います。これは西尾市で働くやりがいとして大きなポイントかなと考えます。

若い世代の感性を活かして

中村また私=市長の立場で申し上げると、若い職員の皆さんの感性を大事にしたい、ということもお伝えしたいです。

西尾市職員のみなさんが直接僕に意見やアイデアをぶつけてもらえるための制度などを整えています。

そのひとつがワクワク西尾創生コンテストです。

ワクワク西尾創生コンテスト

中村

最近では「ビジネスプランコンテスト」の取り組みや「読書通帳」の取り組みなどがワクワク西尾創生コンテストから生まれた事例です。既成概念をこえた施策を実現できるような場を整えています。

向井

「読書通帳」の取り組み、いいですね。最近大学生は本を読まなくなってきているのですが、「動機付け」されているのがとてもいいですね。

私は大学で地域計画を教えていた関係もあって、自治体の方と話をした経験もあります。その中で自治体は昔の意見集約の仕組みが壊れてきている…と感じることが度々ありました。昔は議員さんや区長さんを通じて集約する仕組みが有効でしたが、最近は時代が変化しSNS等で自ら発信する手段が増え、集約することが難しくなりました。いかに市民の生活に対する意見や要望をまとめるか、施策に反映するか苦労されている様子でした。

中村

おっしゃる通りです。以前のような仕組みから変わりつつある中で、今の時代では「何をやる・決める」と同じくらい「どのように合意形成をはかっていくか」「市民の賛同が得られるか」が重要だと感じています。そのためには日頃から市民のみなさんの声を聴き、何を考えているのかということを把握して市政に反映させていくことが要だと考えています。これからのまちづくりに向けて何が必要か、何が課題かということについては、おそらく若い人たちの方が敏感で、現場に近い分、肌で感じ、よく理解していると思います。そういった「若い感性」を「ワクワクする西尾市」実現のために発揮していただきたいと考えています。

中村市長の公務員時代について

向井市長は公務員から市議会議員を経て市長へとキャリアを歩まれていますね。なぜ公務員の職業を選ばれたのですか?

中村

実は私は弁護士志望でした。大学は法学部へ、西尾市を離れて一人暮らしをして勉強していました。25歳の時に自分の将来を考え、地元に帰って地元のために働こうという選択をしました。

私の学生時代を振り返ると、学生時代は「世のため、人のため」よりも「自分をどうするか」を第一に考えてきたように思います。

それが市役所に入って仕事をするようになって、自分じゃない人のために頑張ることの素晴らしさ、やりがいに気づいたんですよ。

それが市役所に入って仕事をするようになって、自分じゃない人のために頑張ることの素晴らしさ、やりがいに気づいたんですよ。

向井

そこから市長になったのは?

中村

8年間西尾市職員をやりました。市民病院に4年間、その後は観光系とか商工系の部署を4年間経験しました。

仕事には満足してたんですよ。

満足はしてたんですけど、西尾市というまちがこれから生き抜いていくという時に、当時は失敗するリスクを組織として取りづらい体質だったと思いますが、「少し保守的だな」という印象と不安がありました。そこから「西尾市は変わらなきゃいけない」という想いが強くなり、「公務員の中でキャリアを積むより、市議会議員で経験を積んで市長になって西尾市を変えていこう」とこの道を進んできました。

※対談後編では大学生の生活・学びの変化を見つめ2人が大学生にエールを送ります

対談後編記事はこちらから

関連リンク

2024年度プロジェクトの様子はコチラから

西尾市をもっと知りたい方へ

将来の進路選択に公務員を考えている人への記事はコチラ

大学生協オリジナル公務員講座の情報はコチラ

名古屋大学:名大生のための公務員試験合格対策講座 静岡大学:公務員試験対策講座 三重大学:オリジナル公務員講座 岐阜大学:公務員試験対策学内講座 愛知教育大学:愛教大生のための公務員試験対策講座

上記以外の大学に通学中の方

大学生協オリジナル公務員講座