2025-05-07

【対談】西尾市長と語る「人と社会の関わり・成長」~後編~

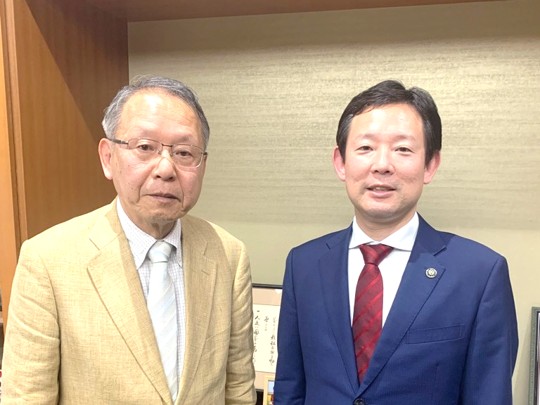

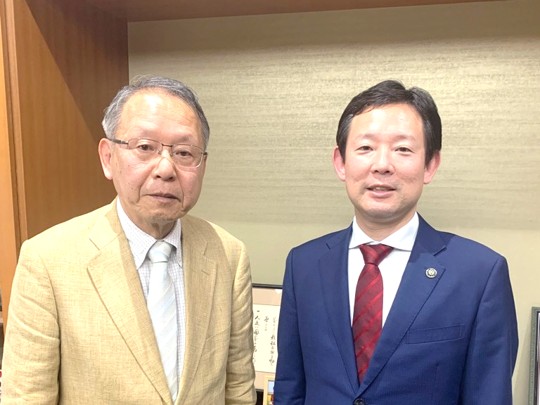

大学生協事業連合東海地区は西尾市と事業連携協定を結び、社会体験企画『なりきり公務員プロジェクトin西尾』を実施しました。

今回の記事は2024年度のプロジェクトを終えて、西尾市の中村健市長と向井清史教授(名古屋市立大学名誉教授/大学生協東海地区運営委員長)の対談後編です。

対談前編はこちらから

先生は大学のキャンパスの中で学生を見ていますが学生の変化を感じたりしますか?

向井

確かにあります。

生活スタイルも変わりました。

我々の時代は朝起きて大学に行かないと今日という1日が何も始まらない。

向井先生

自分達だけの閉ざされた世界だと、幅が狭いから割と挫折しやすかったり、発想が短絡的になってしまい、「こういう風に考えれば別に大した問題じゃないんじゃない?」というようなことも深刻に考え込んでしまったりするところがあると思います。

もう少し幅が広くなればいいのにな、とか、複眼的な思考を持てるようになると良いな、と感じます。

中村

大学生に限らず若年層のストレス耐性が低くなってきているのかな、と感じることがあります。

.jpg)

中村市長

昨今、ちょっとした不合理に対して苦情が出る等、何かと問題視されやすい世の中になっています。世の中全体が「きれいごとで通そう」みたいな社会に傾倒していることも問題だという見方もできますが、社会に出れば苦情や問題と向き合い対処することは避けては通れません。そのためには一定のストレス耐性がないと耐えられないんじゃないかな?と…。

向井

ストレッサーっていうのはあまりよくないことだけど、世の中には不条理な事はたくさんあるのは事実なのだから、ある程度それに対して許容できる自身のキャパシティのような「幅」が必要ですよね。不条理や不合理に遭遇しないような行動よりも、「遭遇したら自分はどうなるか」など経験から学んでいけば自分の「幅」が拡がっていくと思います。

現代の学生はどのような講義や学びを求めているのでしょうか?

大学内での先生と学生の関係も変化がありましたか?

向井

学生は今「クリアな講義・教授法」を求めていますね。

今、記述式の試験は嫌われるんですよ。主観が入り評価が曖昧になる試験は嫌われる傾向があります。穴埋め問題など、問いに対して正解・不正解がクリアなものが求められる傾向があります。

学生は「白か黒か」はっきりしていないと、なんていうか…落ち着かない。そんなような一面があるように感じます。

また先生と学生の交流も減りました。卒論指導もメールやオンラインミーティング等、ネット上のコミュニケーションのみのやり取りで過ごしているような先生もいるようです。

中村

リアルでつながる温かさのようなものは求めないのでしょうか。コミュニケーションとして…。

向井

そこを「面倒だ」と感じてしまう人もいるようです。学生もですし、先生も。

「面倒だ」と感じる深層には、お互いに「相手を傷つける、自分が傷つく」ということをすごく気にしていて、傷つかない距離感を保とうとしているようにも見えますね。

中村

お聞きしていると私の大学時代ともずいぶん違うようです。

私の大学時代はまさに「モラトリアム」期間でした。

向井

昔は授業が始まって先生が15分来ないと「ラッキー」みたいな風潮だったりしたんですけど今の時代は「授業料を払ってるだからちゃんと教えてくださいよ」と苦情がくるようになりました(苦笑)。

なかなかシビアです。

学生達は常に自分の獲得目標みたいなものを意識するように教育を受けてきているので、自分が設定した目標に対して非常に真面目に取り組みます。AIなど新しい技術への順応や対応もスピーディで、学習にすぐ取り入れていきます。そういった点は昔とは全然違います。素晴らしいです。

中村

私は…高校までが厳しかったので、大学に入って自由度が増して…気が付くと「勉強する建前で遊んじゃった」ような大学時代…でした。「いい大学生」ではなかったな、と思います。今、振り返ると「もっと充実した時間を過ごせたな」という後悔が強いです。

時間の価値の大切さは年を重ねるほどよくわかってきます。

大学生は経済的には恵まれていないけど、時間がある…これがどんなにかけがえのないことか…。このことが当時にわかっていたら…と思います。

また、私も限られた世界、限られた人間関係の中で過ごしてきたと感じています。

だから、もし学生時代に戻れたら…、例えば「自転車日本一周」とか(!?)、そういう無謀なことをやってみたいですね。社会人になったらとてもできないことですから。

そしてもっといろんな人に出会い、いろんな問題意識に触れたかった!その出会いや考えたことが10年後20年後のとんでもなく大きな糧になっていくと思います。

2025年度もこの企画を行います。

参加を検討している学生や、将来の職業選択に公務員を考えている大学生へエールをお願いします。

中村

公務員は「仕組みやルールを作れる」場所です。

特定の分野でプレイヤーとなって、自分がそこの舞台の中にどっぷり入って力を発揮したい人は多分公務員よりも民間企業の方が向いていると思いますが、そこから一歩引いて、人と人とのコーディネートをするとか仕組みやルールを作るといった仕事が公務員の醍醐味なのだと思います。それはなかなか民間企業にはできないことです。世の中を良くすることについて、「公務員だからできること」がたくさんあります。そういうところに魅力を感じて、公務員の扉をたたいてくれると嬉しいです。自身の知識や職務能力は、正直、仕事をやるようになってからいくらでも伸ばせます。

どんな分野でも構いません。目的意識や問題意識を持って、そこに全力投球して時間もお金も労力も使って取り組んだ!という経験の中で得られることがたくさんあるはずです。そういうことを経験してる方は社会人になっても伸びると思います。

(自分がそういうことでなかなかできなかった反省も踏まえて)人に自負できるだけの「これを頑張りました」っていうことを何かやってほしいなと思います。

向井

やっぱり「これに懸けた」という経験を若い時に経験しておいた方がいいですね。

公務員の仕事というのは、まさに生活全般を対象とした幅広い仕事です。テクニカルな部分は働きながら十分指導してもらえるので、大学時代はいわゆる「心構え」をつくることが重要ですね。生活の課題、問題に自分が正面から向き合ってみる、他者と関わり複眼的な視点で物事を捉えてみる、自分なりの行動・チャレンジでいいのです。その経験の数だけ、ひとつ自分の視座や心を高めていくと思います。それが公務員の仕事への「心構え」をつくることにつながると思います。ぜひ大学時代に多くの経験に挑んでください。

西尾市をもっと知りたい方へ

将来の進路選択に公務員を考えている人への記事はコチラ

大学生協オリジナル公務員講座の情報はコチラ

名古屋大学:名大生のための公務員試験合格対策講座 静岡大学:公務員試験対策講座 三重大学:オリジナル公務員講座 岐阜大学:公務員試験対策学内講座 愛知教育大学:愛教大生のための公務員試験対策講座

上記以外の大学に通学中の方

大学生協オリジナル公務員講座

今回の記事は2024年度のプロジェクトを終えて、西尾市の中村健市長と向井清史教授(名古屋市立大学名誉教授/大学生協東海地区運営委員長)の対談後編です。

対談前編はこちらから

変化する大学生の生活と思考

生活スタイルの変化

中村先生は大学のキャンパスの中で学生を見ていますが学生の変化を感じたりしますか?

向井

確かにあります。

生活スタイルも変わりました。

我々の時代は朝起きて大学に行かないと今日という1日が何も始まらない。

勉学に限らず、麻雀のメンバー集め等も…(笑)。

とにかくまず大学に行って、いろんな人と集まって、その場で何かと調整していかないと成り立たないことばかりでした。

とにかくまず大学に行って、いろんな人と集まって、その場で何かと調整していかないと成り立たないことばかりでした。

自分達だけの閉ざされた世界だと、幅が狭いから割と挫折しやすかったり、発想が短絡的になってしまい、「こういう風に考えれば別に大した問題じゃないんじゃない?」というようなことも深刻に考え込んでしまったりするところがあると思います。

もう少し幅が広くなればいいのにな、とか、複眼的な思考を持てるようになると良いな、と感じます。

中村

大学生に限らず若年層のストレス耐性が低くなってきているのかな、と感じることがあります。

.jpg)

ハラスメント等社会通念上不適切な場合を除いて、という前提が当然ありつつ、世の中ってそんなにきれいごとだけで通用しないことっていっぱいあります。そんないわゆる「不合理・不条理に耐える力」が社会生活を送る上では少なからず必要です。

昨今、ちょっとした不合理に対して苦情が出る等、何かと問題視されやすい世の中になっています。世の中全体が「きれいごとで通そう」みたいな社会に傾倒していることも問題だという見方もできますが、社会に出れば苦情や問題と向き合い対処することは避けては通れません。そのためには一定のストレス耐性がないと耐えられないんじゃないかな?と…。

向井

ストレッサーっていうのはあまりよくないことだけど、世の中には不条理な事はたくさんあるのは事実なのだから、ある程度それに対して許容できる自身のキャパシティのような「幅」が必要ですよね。不条理や不合理に遭遇しないような行動よりも、「遭遇したら自分はどうなるか」など経験から学んでいけば自分の「幅」が拡がっていくと思います。

大学生が求める「講義・授業」の変化

中村現代の学生はどのような講義や学びを求めているのでしょうか?

大学内での先生と学生の関係も変化がありましたか?

向井

学生は今「クリアな講義・教授法」を求めていますね。

今、記述式の試験は嫌われるんですよ。主観が入り評価が曖昧になる試験は嫌われる傾向があります。穴埋め問題など、問いに対して正解・不正解がクリアなものが求められる傾向があります。

学生は「白か黒か」はっきりしていないと、なんていうか…落ち着かない。そんなような一面があるように感じます。

また先生と学生の交流も減りました。卒論指導もメールやオンラインミーティング等、ネット上のコミュニケーションのみのやり取りで過ごしているような先生もいるようです。

中村

リアルでつながる温かさのようなものは求めないのでしょうか。コミュニケーションとして…。

向井

そこを「面倒だ」と感じてしまう人もいるようです。学生もですし、先生も。

「面倒だ」と感じる深層には、お互いに「相手を傷つける、自分が傷つく」ということをすごく気にしていて、傷つかない距離感を保とうとしているようにも見えますね。

中村

お聞きしていると私の大学時代ともずいぶん違うようです。

私の大学時代はまさに「モラトリアム」期間でした。

向井

昔は授業が始まって先生が15分来ないと「ラッキー」みたいな風潮だったりしたんですけど今の時代は「授業料を払ってるだからちゃんと教えてくださいよ」と苦情がくるようになりました(苦笑)。

なかなかシビアです。

学生達は常に自分の獲得目標みたいなものを意識するように教育を受けてきているので、自分が設定した目標に対して非常に真面目に取り組みます。AIなど新しい技術への順応や対応もスピーディで、学習にすぐ取り入れていきます。そういった点は昔とは全然違います。素晴らしいです。

中村

私は…高校までが厳しかったので、大学に入って自由度が増して…気が付くと「勉強する建前で遊んじゃった」ような大学時代…でした。「いい大学生」ではなかったな、と思います。今、振り返ると「もっと充実した時間を過ごせたな」という後悔が強いです。

向井

そうですか?

市長が大学生に戻れたらどんなことをしたいですか?

そうですか?

市長が大学生に戻れたらどんなことをしたいですか?

時間の価値の大切さは年を重ねるほどよくわかってきます。

大学生は経済的には恵まれていないけど、時間がある…これがどんなにかけがえのないことか…。このことが当時にわかっていたら…と思います。

また、私も限られた世界、限られた人間関係の中で過ごしてきたと感じています。

だから、もし学生時代に戻れたら…、例えば「自転車日本一周」とか(!?)、そういう無謀なことをやってみたいですね。社会人になったらとてもできないことですから。

そしてもっといろんな人に出会い、いろんな問題意識に触れたかった!その出会いや考えたことが10年後20年後のとんでもなく大きな糧になっていくと思います。

大学生へメッセージ

向井2025年度もこの企画を行います。

参加を検討している学生や、将来の職業選択に公務員を考えている大学生へエールをお願いします。

中村

公務員は「仕組みやルールを作れる」場所です。

特定の分野でプレイヤーとなって、自分がそこの舞台の中にどっぷり入って力を発揮したい人は多分公務員よりも民間企業の方が向いていると思いますが、そこから一歩引いて、人と人とのコーディネートをするとか仕組みやルールを作るといった仕事が公務員の醍醐味なのだと思います。それはなかなか民間企業にはできないことです。世の中を良くすることについて、「公務員だからできること」がたくさんあります。そういうところに魅力を感じて、公務員の扉をたたいてくれると嬉しいです。自身の知識や職務能力は、正直、仕事をやるようになってからいくらでも伸ばせます。

学生時代にどう過ごすかというときに、「公務員になるために何かやる」ということも別に悪くはないんですけど、大切にしてほしいのは「これに全部!自分の 100% を打ち込めました!」という経験をぜひしておいてほしいです。

どんな分野でも構いません。目的意識や問題意識を持って、そこに全力投球して時間もお金も労力も使って取り組んだ!という経験の中で得られることがたくさんあるはずです。そういうことを経験してる方は社会人になっても伸びると思います。

(自分がそういうことでなかなかできなかった反省も踏まえて)人に自負できるだけの「これを頑張りました」っていうことを何かやってほしいなと思います。

向井

やっぱり「これに懸けた」という経験を若い時に経験しておいた方がいいですね。

公務員の仕事というのは、まさに生活全般を対象とした幅広い仕事です。テクニカルな部分は働きながら十分指導してもらえるので、大学時代はいわゆる「心構え」をつくることが重要ですね。生活の課題、問題に自分が正面から向き合ってみる、他者と関わり複眼的な視点で物事を捉えてみる、自分なりの行動・チャレンジでいいのです。その経験の数だけ、ひとつ自分の視座や心を高めていくと思います。それが公務員の仕事への「心構え」をつくることにつながると思います。ぜひ大学時代に多くの経験に挑んでください。

関連リンク

2024年度プロジェクトの様子はコチラから

西尾市をもっと知りたい方へ

将来の進路選択に公務員を考えている人への記事はコチラ

大学生協オリジナル公務員講座の情報はコチラ

名古屋大学:名大生のための公務員試験合格対策講座 静岡大学:公務員試験対策講座 三重大学:オリジナル公務員講座 岐阜大学:公務員試験対策学内講座 愛知教育大学:愛教大生のための公務員試験対策講座

上記以外の大学に通学中の方

大学生協オリジナル公務員講座