2025-10-18

長崎で感じた考えた平和と未来

今回は2025年夏に実施された大学生協の平和プログラム「Peace Now!長崎」へ参加したみしぇるさんの体験談を中心に平和についておしゃべりしました。

大学生協「Peace Now!」について詳しくはこちら

Peace Now !について

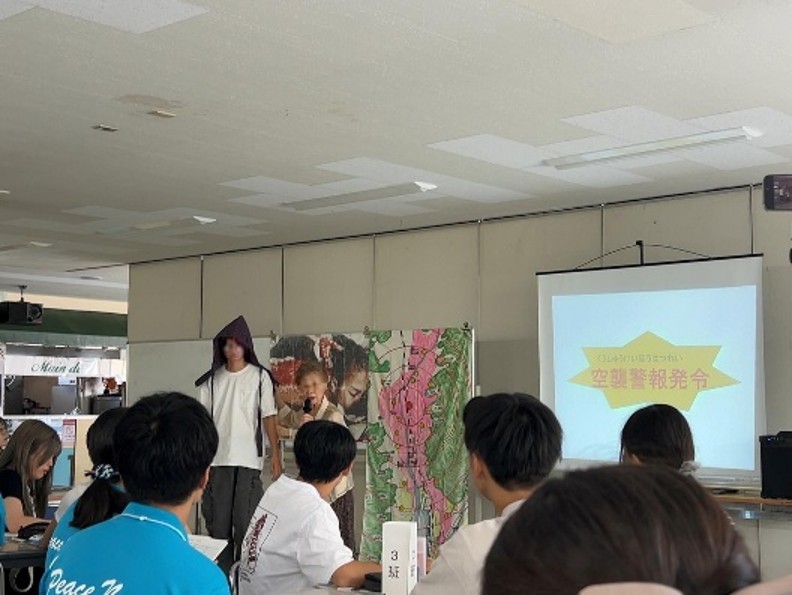

当日の様子

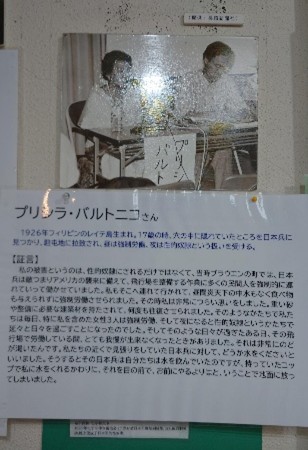

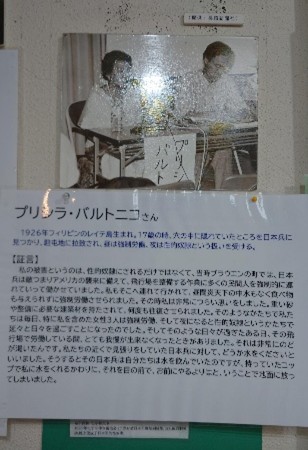

人権資料館で学んだ際の1枚

唯一の被爆国として、原爆の残虐性を伝え続けることだけでなく、日本人が戦時に犯してきた罪を知ることも、平和学習に繋がるのではないかと考えるようになりました。

戦争のように、「日本のため」といった、皆のために見せかけた「一部の人のため」の正当ではなく、本当の意味での「みんな」のための正当な世界を守って行くことが大切であるということを、伝えていきたいです。

.jpg)

こちらの記事もオススメ!

戦後80年の沖縄で考えた「平和」 ↑ちぶけん・リコッタが参加した平和プログラム「オキナワの旅」に関する体験談とおしゃべり

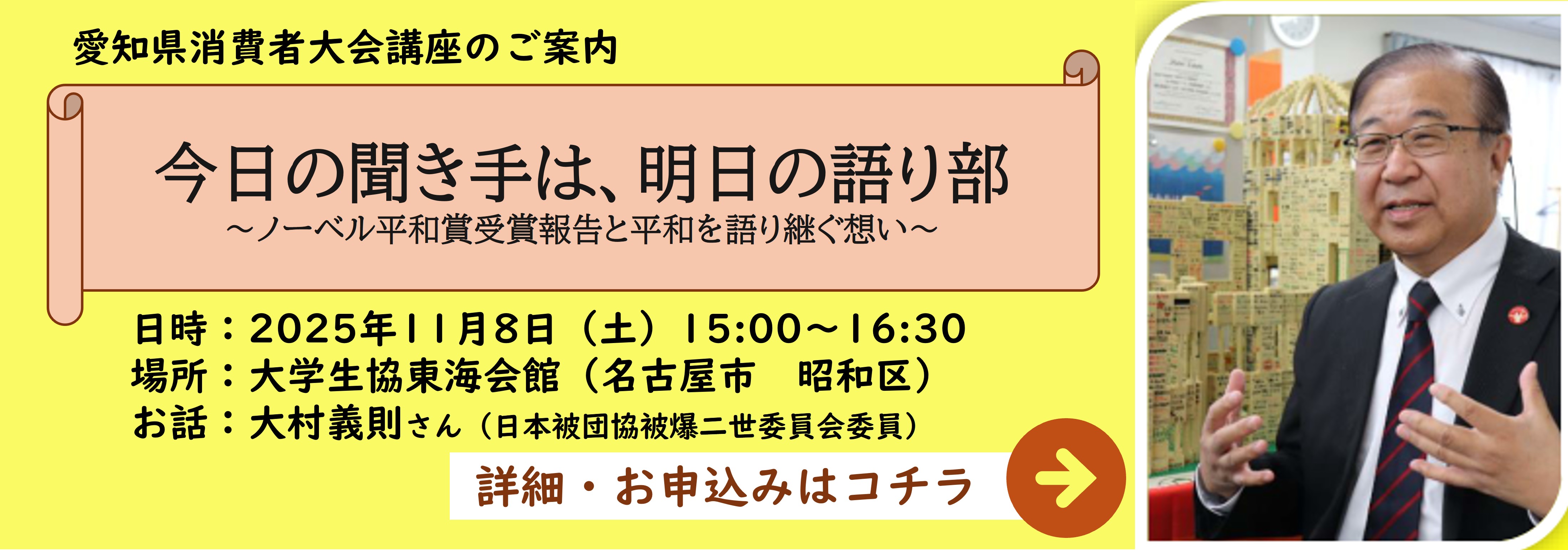

↑どなたでもご参加いただけます

この記事を書いた人

ちぶけん

(岐阜大学 4年)

リコッタ

(名古屋工業大学 4年)

みしぇる

(名古屋市立大学 4年)

(岐阜大学 4年)

リコッタ

(名古屋工業大学 4年)

みしぇる

(名古屋市立大学 4年)

※学年は2025年10月現在

はじめに

PEACE NOW 長崎について

「Peace Now!長崎」とは、大学生協連の会員生協の組合員を対象とした平和を考えるための体験型プログラムです。「Peace Now!長崎」では被爆者や戦争体験者の証言に耳を傾け、当時の様子を追体験したり今も残る戦跡や遺構を巡ったりします。参加者同士で自分の考えを交流する時間も設けられています。大学生協「Peace Now!」について詳しくはこちら

Peace Now !について

旅に参加した人

みしぇる

これまで平和学習に触れる機会があまりなかったのと、班ごとでの学習のサポートをする役割の依頼があったことから、今回思い切って挑戦してきました!

聞き手

ちぶけん・リコッタ

みしぇる

これまで平和学習に触れる機会があまりなかったのと、班ごとでの学習のサポートをする役割の依頼があったことから、今回思い切って挑戦してきました!

聞き手

ちぶけん・リコッタ

子どもが子どもらしく過ごせる世界

被爆者二世八木さんのお話から

戦後80年の今、私が一番考えたことは「平和とは、子どもが子どもらしく過ごせる世界であること」です。(これはあくまで、私が考える「平和」ですが。)このように考えた理由としては、特に2日目の被爆者講話八木さんのお話を聞いた時です。

お話の中で「戦時中はもちろん危険だから子ども達が学校に行くことができない。終戦後もすぐにもとの生活に戻るわけでない。修学旅行だって、自分が食べられるお米を準備できないと行くことができない。」という言葉がありました。本来の子どもが持つべき権利、子どもとして守られる権利が、全く保障されていない世界では、これからを背負っていく人達を、支えることはできない、と考えを強く持ちました。

戦争の被害と加害

戦時下では人権がなくなる

このプログラムに参加して「戦争の被害と加害」についても考えました。実際に長崎人権平和資料館に行き、より現実に起きたことや、当時の人々の苦しさを、知ることができました。

特に「慰安婦問題」は、自分が女性であるからこそ、余計に辛さが伝わり「しんどさ」を感じました。当時の人々は、今の私達の想像ができないほどの、屈辱や侮辱を受け、絶望を感じていたのだと…。

犯してきた罪を知ること

歴史を小学校・中学校・高校と学んできましたが、ここまで日本が行ってきた加害的な部分は教科書で扱っていなかったなと思い、企画に参加した後、私なりに「慰安婦問題」について調べました。調べてみると、慰安婦やそれに準ずるような問題は、日本以外の主要国でもあったことが分かりました。しかしその中でも日本だけ強く問題視される理由には、「日本の国としての対応に、誠意が無かったこと」「海外では、この問題について、上手く隠していた、より秘密保持が徹底されていた」ということがあることが分かりました。唯一の被爆国として、原爆の残虐性を伝え続けることだけでなく、日本人が戦時に犯してきた罪を知ることも、平和学習に繋がるのではないかと考えるようになりました。

戦争のように、「日本のため」といった、皆のために見せかけた「一部の人のため」の正当ではなく、本当の意味での「みんな」のための正当な世界を守って行くことが大切であるということを、伝えていきたいです。

被害者と加害者について

戦争においては、人権が軽視される、壊されるんだ…と僕も沖縄に行った時痛感したよ。沖縄での本土決戦では「総力戦」で住民他達が戦い、集団自決をした。住民の中には加害者をアメリカではなく「日本本土」って考えている人もいる。戦争自体が加害で戦争に関わる全ての人が被害者ともいえる…。

「慰安婦問題」だけでなく、他のテーマについても展示されていたよ。戦時下においては今私達が特別意識しないような「当たり前の人権」が壊されていて…そのような事実をちゃんと知るって大切だと感じたよ。

.jpg)

私も2年前に長崎の人権資料館に行きました。「感じることは一緒なんだなぁ」って思った。多分あの資料館に行くか行かないかで「長崎で平和を学ぶこと」の意味がずいぶん違ってくる…。みんなにもぜひ足を運んでほしいよね。

未来に向かって

自分の生活に「平和」を

私は来年の4月から教育関係の職業に就きます。

就職活動中は「一人でも多くの子どもたちが勉強できるような社会をつくりたい」という福祉的な側面の考えを持っていたんですが、今は「子供たちの本来ある学ぶ権利を守っていきたい」という考えも持つようになりました。私は教育の場で子供たちを守っていくことが、私のできる「平和な社会をつくる」ことかな、と考えています。でもこの考えは、他の職業であっても「当たり前の生活を守る」ことに繋がり、どんな人にとっても大切なのかな、と思います。

就職活動中は「一人でも多くの子どもたちが勉強できるような社会をつくりたい」という福祉的な側面の考えを持っていたんですが、今は「子供たちの本来ある学ぶ権利を守っていきたい」という考えも持つようになりました。私は教育の場で子供たちを守っていくことが、私のできる「平和な社会をつくる」ことかな、と考えています。でもこの考えは、他の職業であっても「当たり前の生活を守る」ことに繋がり、どんな人にとっても大切なのかな、と思います。

こちらの記事もオススメ!

戦後80年の沖縄で考えた「平和」 ↑ちぶけん・リコッタが参加した平和プログラム「オキナワの旅」に関する体験談とおしゃべり

↑どなたでもご参加いただけます